Кирилл Люков - Валерий Брюсов. Художник на рубеже

– «Вот как? Гасильник… Позвольте мне, Александра Дмитриевна, посмотреть, как действует гасильник?»

И, опустивши стекло, погасивши настенник, с разыгранным смехом он матери бросил:

– «Ну, я – удаляюсь».

И – выскочил.

(…) Жутковатые игры придумывал; и деловито разыгрывал»21.

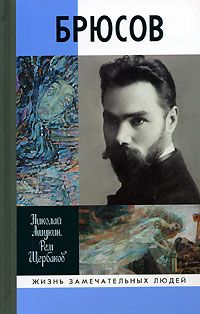

В. Я. Брюсов, фотография 1900 г.

Но никогда не позволял Брюсов этим играм подчинить себя, увести в сторону (как, например, А. Добролюбов, выпустивший одну книжку стихов, а потом ставший сектантом и забросивший поэзию), всегда помнил о своей главной цели. Цель эта была проста, и высказал он её в том же 1893 году:

«Вот программа этого года:

Выступи на литературном поприще.

(…)

Блистательно кончи гимназию.

Займи отдельное положение в университете.

Приведи в порядок все свои убеждения»22.

По мнению К. Мочульского «первоначальное в нём [Брюсове – К. Л.] – честолюбие, производное – писательство»23. Это подтверждают многие дневниковые записи Брюсова: «Надо работать! Надо что-нибудь сделать! А то столько говоришь о себе, а нет ничего: становится чуть ли не смешно! За работу, жизнь не ждёт!»24, или «Талант, даже гений честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. (…) Надо (…) найти путеводную звезду в тумане. И я вижу её: это декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно, смешно ли, но оно идёт вперёд, развивается и будущее будет принадлежать ему, особенно, когда оно найдёт достойного вождя. А этим вождём буду Я! Да, я!»25.

Брюсовское честолюбие – это не просто жажда славы любой ценой, но скорее желание создать нечто новое, значительное, сказать своё слово в искусстве. Именно искусство было для него всем, только ему он поклонялся, «только ему, безраздумно, бесцельно»26. Интересное противоречие: с одной стороны, искусство помогает достичь определённых вещей, «выступить на поприще», «занять положение», «стать вождём», с другой – призыв к «бесцельному», бескорыстному служению искусству. Оно характеризует Брюсова, как очень противоречивого человека. В начале 1890-х гг. происходит становление Брюсова, и как личности и как художника, он пытается найти своё место в жизни, в литературе, в искусстве, а для этого ему надо было понять самого себя.

Тем не менее, никакие честолюбивые замыслы не должны были причинять ущерб творчеству. «Чем я горжусь, – писал Брюсов, – так это следующим: никогда не позволял я оставить в стихах то, что – как я знал – нравится другим, но что не нравится мне»27. «Он любил литературу, только её. Самого себя – тоже только во имя её»28. И сам мир, в котором он жил, был миром книг и фантазий; не раз среди его стихов можно найти подобные строки:

«О, милый мой мир: вот Бодлер, вот Верлен,

Вот Тютчев, – любимые верные книги!»29

Неудивительно поэтому, что изображая своих драматургических героев, Брюсов очень часто будет опираться на литературные реминисценции и ассоциации. Однако не только литературная основа сформирует характеры героев Брюсова, значительной их составляющей станет автобиографизм.

Брюсов, особенно в юности, обладал чрезвычайно завышенной самооценкой. Так, в 1894 году Брюсов полагал, что он «один в целом мире идиотов. Миропольские! Иванов [имеется в виду „музыкант – символист“ Алексей Иванович Иванов – К. Л.] и Емельянов-Коханский. Дураки – бездарности! Поэты – хахаха! Символисты – хахаха!»30 Показателен случай, описанный Брюсовым в письме к знакомой, где он рассказывает, впрочем не без иронии, о том, как вмешался в уличный скандал, когда хозяин ресторана обидел какого-то официанта: «Пришёл околоточный и прямо его [официанта – К. Л.] кулаком в затылок (…) Какие-то кадеты вмешались. Околоточный и их за шиворот (…) Вмешался я (…) Толпа стала галдеть: „Драться не позволено!“ Околоточный закричал: „Что это? Бунт? восстание?“ Я говорю: „Революция“. Он на меня: „Ты кто такой?“ Я ему: „А ты кто такой?“ Он мне: „Я представитель государя“. Я ему: „А я представитель господа бога“. Он мне: „Так пожалуйте в участок“. Я ему: „С удовольствием“ (…)».31

Подобное эгоцентричное восприятие себя в качестве «гласа божьего» было присуще и героям первых пьес Брюсова. Подчёркнуто ироническое отношение автора к ним сменяется от пьесы к пьесе более углублённой разработкой характеров и типов «новых поэтов» и более внимательным и увлечённым отношением к самому искусству fin du siècle (конца века, фр.).

Герой небольшой пьески «Дачные страсти» – декадентствующий поэт Финдесьеклев – во многом автобиографичен. Это начинающий амбициозный поэт, «жертва своего гения»32, выражающий в своих стихах все «муки своей мысли и грёзы своей души»33. Да и описанная ситуация – сразу две девушки, сёстры Мэри и Таля в поисках выгодного замужества признаются молодому поэту Финдесьеклеву в любви, а герой, испытывая необходимость в чувстве вдохновляющей влюблённости, влюбляется в обеих – взята из жизни самого Брюсова. Её начало описано Брюсовым в дневнике: «Кстати о Варе. Больше я не сомневаюсь: любовь, любовь! Сначала я был поражён её поведением ко мне. Садится со мной рядом, первая заговаривает. Потом сообразил: она кокетничает – раз. Её убеждают, что я выгодный жених – два. Она… Она… ей… чуть-чуть нравлюсь я – три! Браво! Браво! Вперёд! Есть надежда, я счастлив»34. Позже Брюсов признавался: «в сущности, мне было всё равно, в кого ни быть влюблённым – мне просто нужен был чей-нибудь образ, чтобы писать к нему стихи и мечтать о нём»35 Подобное заявление делает и герой Брюсова: «Увы, я бы любил тебя, если бы моей истерзанной душе была доступна любовь. Но мои чувства слишком извращены для этого»36. В этих словах заметна насмешка над представителем нового течения, которого «только возвышенное может касаться (…) своим крылом»37, может быть даже автоирония.

«Дачные страсти» были опубликованы впервые лишь в 1939 г. в журнале «Звезда». Публикатор пьесы Вл. Боцяновский отмечает множество автобиографических черт, которыми Брюсов наделил Финдесьеклева, например, – «Брюсов пишет поэму «Демон» и сочинение о типах демона в литературе», и «героем Финдесьеклева является Люцифер»38; Финдесьеклев цитирует стихотворение «Одиночество» К. Фофанова:

«Оставьте меня одного:

Печаль моя – сердцу услада!

Я вам не скажу ничего,

А ваших речей мне не надо»39,

которого Брюсов очень любил, и в начале 1890-х гг. «собирал где мог рассеянные по журналам и сборникам стихи Фофанова»40; а также говорит словами самого Брюсова, которые тот записал в своём дневнике на странице 14:

«Под угрозами ненастья,

В день сомнений и потерь

Смело жди минуты счастья

И в грядущее поверь!»41

На этом основании Боцяновский полагает, что «центральная фигура пьесы (…) по существу – alter ego молодого Брюсова»42, что «Брюсов не иронизирует над Финдесьеклевым, он сам был таким»43. С этим трудно согласится, ведь уже сама комически-гротескная фамилия начинающего поэта никак не выдаёт серьёзного к нему отношения автора.

Авторская ирония определяет весь настрой «Дачных страстей». В юмористических красках Брюсов описывает не только любовные томления героев, но и творчество молодого поэта:

«Финдесьеклев. (…) В следующий раз я положу у ног твоих моего Люцифера.

Мэри. Ах, нет, собак-то я боюсь.

Финдесьеклев. Это не собака, а моя поэма. Моё новое творение. О, это глубокое произведение. Боюсь, что мир не поймёт его.

Мэри. Меня тоже никто не понимает.

Финдесьеклев. Вообрази себе хаотическое пространство – безграничность и безвременность. Там блуждают кометы. И вот Люцифер бросается в пламя.

Мэри. Зачем?

Финдесьеклев. Как ты не понимаешь? Это порыв вечности, безумие могущества. И вот тогда разверзаются катакомбы и выходят сонмы египетских царей, фараонов. О, только мне могла прийти такая мысль, – Байрону и мне.

Мэри. Да-а!

Финдесьеклев. Я понимаю твоё смущение. Ты подавлена грандиозностью начертанной мной картины»44.

Очевидно, что, с одной стороны, Брюсов «ни на минуту не увлекался символизмом так, как, например, увлекался Бальмонт»45, с другой, что Брюсов, не делающий никакой разницы между художественными «школами», овладевает всецело «новыми приёмами творчества», которые он, со свойственной ему энергией, старается ввести в общий художественный оборот. Именно постепенное увлечение Брюсова декадентством (которое на данном этапе отождествляется им с символизмом), и можно проследить по эволюции брюсовского героя – поэта-символиста – в его первых пьесах.